こんにちは、坂口です。

マンドリンの中でもっとも特徴的な奏法として「トレモロ奏法」がありますよね。

よくあるトゥルルルル~みたなやつですね。

合奏でもアンサンブルでも独奏でも、使わない場面は殆どないといっても過言ではないです。

特に部活や大学のサークルなどでは、トレモロを出来るようになってからようやくスタートラインに立てる!みたいな感じで、初心者の方は真っ先に練習するんじゃないでしょうか。

でも、トレモロの「やり方」ってほとんど言語化されてなくないですか?

特に部活・サークルでマンドリンを始めたばかりの初心者の方は、

先輩に教えてもらっても、「う~ん、なんかこんな感じ!」とか

「真似してたらなんとなくできるようになるよ~」みたいに

トレモロのやり方をフワッとしか教えられない、という経験がある方も多いんじゃないでしょうか。

また反対に、後輩にトレモロを教える先輩も

「なんか気づいたら出来るようになってたけど、具体的にどうやってできるようになったか分からない」みたいな感じで、「トレモロを教える際に苦労している」という人も多いと思います。

なのでこの記事では

- マンドリン初心者でトレモロのやり方を知りたい!

- 後輩にトレモロを教えられるようになりたい!

という方に向けて、トレモロのやり方を徹底的に細分化し、誰でもできるトレモロのやり方を説明していきます。

ちょっと長くなってしまいますが、これを読めばマジでトレモロができるようになる(と思う)ので是非読んでみてください。

※ただし僕個人が考えていることを言語化しているだけなので、言ってることが正しいかどうかは各自で判断してください!

それではいきます~

トレモロの種類

まず初めに、

トレモロのやり方はざっくり分けて3種類ある

ということを伝えておきます。

ただピックを持ってチキチキしてるだけじゃないんですよね。

種類としては、

- 腕トレモロ

- 腕+手首トレモロ

- 手首トレモロ

ですね。

(ハミングバードを入れれば4つになりますが、ほぼ使わないので割愛します)

それぞれ3つのやり方にはメリット・デメリットがあるので、出来るだけ細かく解説します。

腕トレモロ

腕をメインで使って行うトレモロです。

特徴としては

・パワー、音量が出しやすい

・重音トレモロやダイナミクスを出したいときに使う

・移弦や小さい音量を出すなど、細かい操作がやりにくい

・腕が疲れやすい

といったところですかね。

曲のクライマックスや盛り上がっている部分で使うことが多いです。

腕+手首トレモロ

腕と手首の両方を使って行うトレモロです。

実は、腕トレモロと次に紹介する手首トレモロは、この腕+手首トレモロを応用すればできるようになります。そんなわけで、一番多用するベーシックなやり方がこの腕+手首トレモロになります。

特徴としては

・どんな場面でも使える

・トレモロのやり方としてもっとも基本的なもの

・やり方に慣れるまでが難しい

といった感じですね。

一番ベーシックなやり方なのに感覚をつかみにくいので初心者は苦戦しやすいんですよね。

ですが、この記事でしっかり解説するので大丈夫です。

手首トレモロ

手首をメインに使って行うトレモロです。

特徴としては

・小さい音が出しやすい

・移弦がしやすい

・パワー、音量は出しにくい

といったところですかね。

楽曲中の繊細なセクションや、極めて小さい音量を出すところなどで使います。

どのやり方でやればいいの?

結論としては

全部できるようになりましょう。

聞くところによると、「トレモロは腕でやるべきだ!」派閥と

「いやいや、手首でやるべきだ!」派閥があるらしいですが、

普通に状況に応じて使い分ければいいだけなので全部できるように練習しましょう。

というかさっきも伝えたように、これら3つのトレモロは腕+手首トレモロが基準となっているので、腕+手首トレモロができれば全部できるようになります。

なのでこの記事では、腕+手首トレモロのやり方を細かく解説してから、腕、手首トレモロのやり方を軽く説明したいと思います。

また、以下「トレモロ」という言葉を使用する際、「腕+手首トレモロ」を意味していると考えて読んでいってください。

それではトレモロのやり方を解説していきます~

トレモロのやり方

トレモロのやり方を一から理解するために、トレモロをする際の動作を細分化し、順序立てて説明します。順番に進めていけば勝手にできるようになってると思うので、やってみてください。

①前腕と手首の連動

まず楽器はいらないので、ケースにしまっておいてください。

トレモロ奏法における動作を分解していくと、最終的にこの動作に行きつきます。

簡単に言うと、「バイバイ」するときの手の動きです。

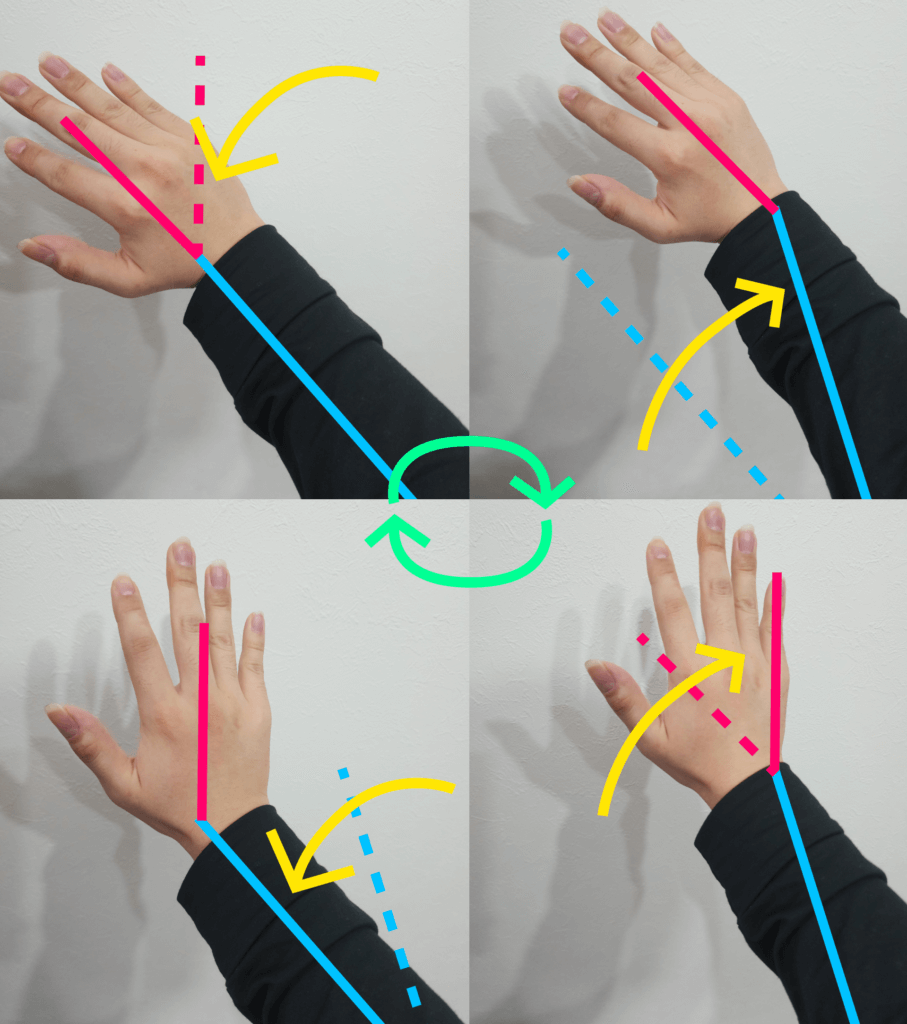

イメージとしてはこんな感じですね。

この動作・感覚を言語化すると、以下のようにまとめられると思います。

- 前腕と手首にそれぞれ一本ずつ軸があるイメージ

- 意識的に力を入れて動かすのは前腕の軸のみで、手首の軸(手そのもの)に力を入れない

- 前腕を左右に振ることで、手首の軸がそれに追随して左右にゆらゆら揺れる感じ

- 手そのものの重さがしっかり感じられるイメージ

なんとなくわかりましたか?ぜひやってみてください。

後輩に教えた経験上、手首の関節がガチガチに硬い人は

前腕と手首が一本の棒みたいに固まってゆらゆら揺らせないと思うので、

しっかりストレッチしてからやりしょう。

ストレッチのやり方はYouTubeとかにあるんじゃないですかね。

まずはこのゆらゆら揺らす動作をマスターしましょう。

マスターできればおめでとうございます。

ほぼトレモロができるようになったといっても過言ではないです。(これはガチ)

さあ次に行きましょう~

②手首の角度を変える

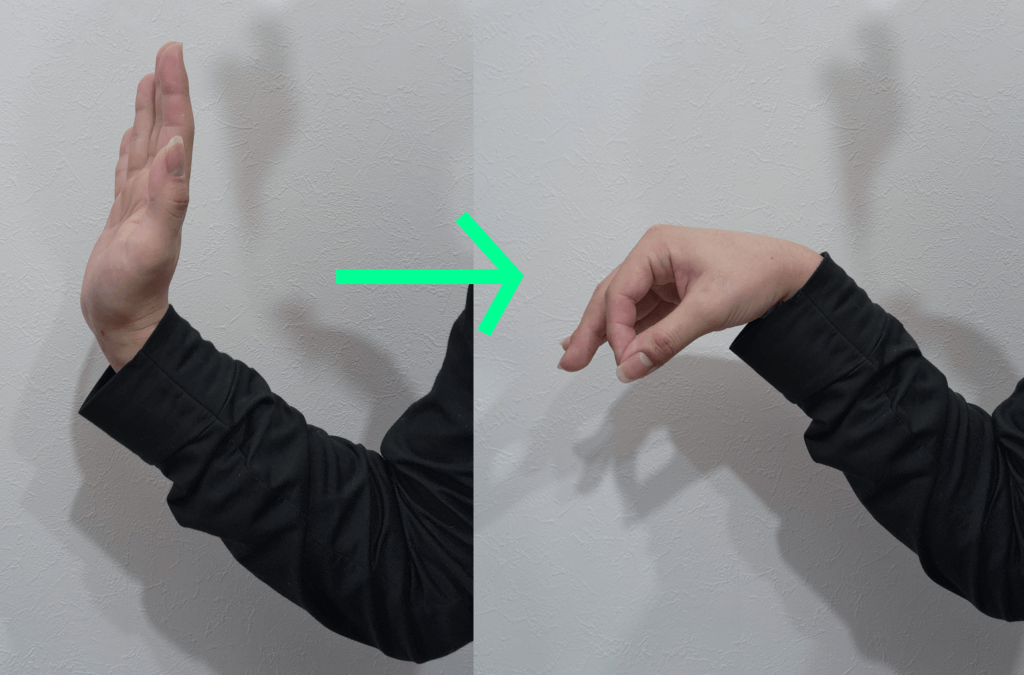

次はバイバイするときの手首の角度を変えましょう。

恐らくバイバイするときの手首の角度は、自然と手のひらが上に向いていると思います。

このセクションでは、手のひらではなく手の甲を上に向けてみましょう。

ついでに手の形をピックを持つときの形にしてみましょう。

こんな感じです。

この形にしてから、①でやったようにバイバイの動作をしてみます。

どうですか?できましたか?

①で伝えたように、手の重さ、指先の重さを感じながらゆらゆら揺らすとやりやすいと思います。

これができれば次に進みましょう。

③動きの支点を作る

次はバイバイの動きに対して支点を作ってやってましょう。

②の形をキープしながら、右の脇腹、あばら骨のあたりに肘をくっつけてみます。

画像の赤いマルのあたりですね。

肘を赤いマルのあたりにおいて支点を作ってから、②の動作をやってみましょう。

手の甲を上に向け、ピックを持つ形にしてゆらゆらするやつです。

若干肘が当たってないんですが、撮りなおすのがダルいので許してください。

イメージは伝わりましたかね。

教えるときに「オバケみたいな感じでやるといいよ!」とか言ってたんですが

何か恥ずかしいのでもうやめました

この動きの目的としては、「支点」を作るとトレモロ(トレモロをするための②の動作)がやりやすいよ、ということを感覚的に理解することです。

実際にマンドリンを構えてトレモロをする際には、肘ではなく肘窩(肘を曲げた際にできる内側のくぼみ)に近い前腕部分をアームガードに設置させて支点を作ることになります。

支点を作ってゆらゆらさせる感覚が分かれば次に行きましょう。

④腕の位置を変える

まず、前腕を身体の前面に持ってきます。身体の前面に添わせるように横にしましょう。

次に、手のひらを自分側に向けます。要するにピックを持つときのフォームにします。

それができたら③まで練習した動作をやってみましょう。

謎に小気味いいテンポのgifになりましたね。

動作としてはこんな感じでやってみてください。

どうですかね?これってもうほぼトレモロじゃないですか?

じゃあ楽器を持って同じことをしてみましょう。

⑤楽器を構えてトレモロをする

楽器を構えていざトレモロをしましょう。

実際にピックを持ち、さっきまで練習したゆらゆらする感じで弦を弾いて音を出してみましょう。

どうですか?一瞬でもトレモロできたんじゃないしょうか?

出来た方はおめでとうございます。あなたも立派なトレモラーですね。

最初は以下のようにうまくいかないこともあると思いますが、一つずつコメントしますね。

- 最初はできるけど連続して長時間トレモロができない!

→ゆらゆらしながら弦を弾く感覚に慣れていないだけなので、この一連の動作を繰り返しているうちにだんだん無限にトレモロ出来るようになります。慣れです。 - 他の弦にあたってしまう!

→手首を揺らす幅が上手く調整できていないだけです。これも慣れたら出来るようになります。

目をつぶって箸でご飯食べれますよね?繰り返すうちにそのくらいの感覚でできるようになります。慣れです。 - 音が小さい!

→ピックの持ち方に問題がある可能性があります。ピッキングで大きい音を出せないとトレモロでも当然出せないので、まずはピッキングで大きな音が出せるように、ピックに対してかかる弦の圧力をうまく支えられるようなピックの持ち方を研究しましょう。ピックの持ち方はそのうち記事にします。 - だんだん手首に力が入ってしまう!

→これはありがちですね。ほんの少しでも力んだと思ったら一旦楽器から離れ、最初の動きからやり直してみましょう。これを繰り返していくうちに必要な力加減が分かってきます。

こんなところですかね。

多分トレモロの感覚を少しでも掴んだらあとは練習量でどうにかなるので、頑張ってみてください。(補助輪外してチャリに乗るみたいな感じです)

次に最初の方で話していた「腕トレモロ」「手首トレモロ」のやり方を説明しますね。

腕・手首トレモロ

前述したように、これらのトレモロは「腕+手首トレモロ」(さっきまで練習していたトレモロ)を少しだけ応用すればすぐにできるようになります。

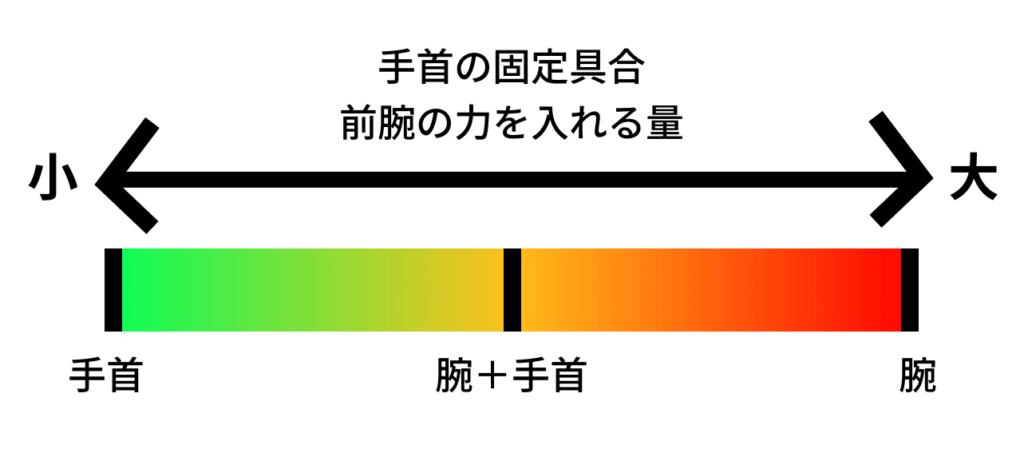

結論から言うと、手首関節の固定具合と力の入れ方で変えられます。イメージとしてはこんな感じ。

具体的なやり方を説明しますね。

腕トレモロ

画像のようなイメージで、手首をがっちり固定して前腕と手首が一本の棒みたいなイメージで弾きましょう。前腕にしっかり力を入れて「オラオラオラ!」って感じで弾くといいです。

腕+手首トレモロに比べてパワーが出せると思います。というのも手首が固定されているので、前腕で与えた力が手首関節で逃げずにダイレクトにピックを弾くときに伝わるからですね。

このトレモロは重音や楽曲中で大音量を出す際に使います。練習してみましょう。

手首トレモロ

こちらも画像のようなイメージで、手首を最大限柔らかくし、必要最低限の前腕の力だけでゆらゆらさせる感じです。

正直演奏している方はめちゃくちゃ優しく腕+手首トレモロをやっている感覚なのですが、第三者から見ると前腕が全く動いておらず手首だけで弾いているように見えるので、ここでは手首トレモロと呼んでいます。

このやり方ではなく、ガチで手首だけ動かしてやるトレモロもありますが、普通に弾きづらい、回転数が出しにくい、音量も出しにくいで特にやる意味がない気がするので書きません。

まとめ

どうですか?トレモロできるようになりましたか?

初心者の方や、後輩にトレモロを教えるのに悩んでいる方にとって役に立てば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございます~